AI时代的券商:从科技金融公司到合规算力服务商

证券业为何必将从今天的“SaaS服务商”,最终演化为未来的“监管算力分发者”

作者|F1n0Geek

编辑修订|任馨怡

摘要/引言

过去十年的数字化浪潮,如同一场盛大的狂欢。但狂欢之后,行业却并未迎来预想中的轻松,反而陷入了增长的瓶颈与组织的内耗。这背后,是一场关于“熵”的无声战争:我们试图用“反人性”的系统去对抗组织天然的“熵增”,就如同试图用命令让河流倒灌,过程痛苦且注定事倍功半。

真正的破局者——AI,带来了根本性的范式革命。它不再要求人类去学习机器的语言,而是让机器主动来适应人的世界。这不仅是一次技术的解放,更是一次人性的解放,它让“减熵”第一次变得顺其自然。然而,当AI的“智能”像电力一样唾手可得时,“杰文斯悖论”便悄然上演:我们对智能的总需求被无限放大,最终让“算力”——这一驱动智能的底层能源,成为了新的、最稀缺的战略资源。本文将沿着“熵增之困 -> AI破局 -> 算力为王”的清晰路径,层层推演证券业为何必将从今天的“SaaS服务商”,最终演化为未来的“监管算力分发者”,并为从业者描绘出一幅未来十年行业价值变迁的逻辑全景图。

PART.01

回响与困局——为何十年的“数字化”还不够?

1.1 定义“数字化”:一场以“减熵”为名的效率革命

在深入探讨过去十年的变革前,我们必须先回答一个本源问题:当我们在谈论“数字化”时,我们究竟在谈论什么?

它并不仅仅是将业务从线下搬到线上,或是用App取代物理网点。根据信息论创始人香农的理论,信息的核心价值在于消除不确定性。一个组织中,环节越多,信息在传递过程中的失真和不确定性就越高(即“熵增”),这直接导致了高昂的运营成本和增长瓶颈。

因此,证券业过去十年所投身的数字化转型,其本质是一场旨在“降低生产运营不确定性”的减熵工程。其终极目的,是通过将传统业务流程转变为数据驱动的、可被精确度量的线上流程,来压缩信息噪声、重构组织秩序,最终实现业务的低成本扩张和效率革命。

1.2 十年一觉:四重浪潮驱动的“上半场”

十年前,中国证券业的模式沉重而传统。面对低效的线下服务、激烈的同质化竞争等困局,“数字化”成为了整个行业寻求突破的共同答案。在四股强大外部力量的共同驱动下,这场波澜壮阔的变革拉开了序幕。

驱动力量 | 核心标志 | 核心冲击 |

互联网金融 | 2013年“余额宝”横空出世 | 以极致体验和流量思维,重塑了大众对金融服务的预期。 |

人工智能 | 2016年 AlphaGo 战胜李世石 | AI不再是科幻,其强大的决策能力让金融业开始严肃思考其应用价值。 |

底层技术 | 移动互联网、云计算、微服务 | 提供了7x24小时触达客户的渠道、处理海量数据的能力和敏捷创新的架构。 |

监管政策 | 允许远程开户、第三方引流 | 彻底打破了开户的地域限制,为线上大规模获客扫清了最大障碍。 |

在这四重浪潮的驱动下,证券业的核心服务阵地,以前所未有的速度从物理世界的“营业部”,全面迁移至数字世界的“App”。竞争的焦点,也从“谁的佣金更低”,转变为“谁的App月活(MAU)更高、体验更好”。这不仅仅是渠道的变更,更是一次商业模式的平台化跃迁。领先的券商不再满足于只提供交易工具,而是致力于搭建一个连接服务供给方(如投资顾问)与需求方(广大投资者)的生态系统,从“通道思维”向“平台思维”演进。

1.3 理想的代价:数字化“减熵”工程遭遇“人性”引力

然而,这个宏大而正确的“减熵”理想,在落地时却一头撞上了微观层面最坚固的墙壁——人性。所有数字化工具,特别是前期的CRM和ERP的落地实施过程,其本质都是一个严格的“翻译器”,它要求用户将自己复杂的、非线性的思想,“翻译”成机器能够理解的、由字段构成的结构化语言。这个过程伴随着高昂的“认知成本”,具体体现在三个方面:

➥打断心流:当一个投顾正在与客户进行一场富有成效的对话时,要求他停下来,打开App,在十几个字段里录入信息,会严重打断他的工作心流(Flow)。

➥ 信息降维:丰富的情感、微妙的语气、复杂的客户关系,在被强制塞进一个个标准化的字段后,不可避免地会丢失大量信息,变得“干瘪”。

➥ 滞后反馈:员工付出了录入数据的努力,但短期内可能看不到直接的回报,录入的痛苦却是即时的。

当员工感到自己不是被赋能,而是被“束缚”和“消耗”时,其本能反应就是抵制、敷衍或绕过系统。这导致第一波数字化浪潮的局限性已然清晰:它以“减熵”为理想,却在实践中因“反人性”而催生了新的“熵增”。这个根本性的矛盾,仅靠优化工具和加强管理已无力破解,它需要一个全新的、能够从根本上改变人机关系范式的革命性力量。

PART.02

AI的破局——一场“机器适应人”的交互革命

面对第一章所述的“熵增困局”,过去十年,我们尝试了所有管理学上的经典解法。但这些努力,本质上都是在试图用一种新的、更复杂的规则去“规训”人性,是一场高成本的、逆水行舟式的搏斗。真正的破局,必须来自更底层的范式转变。

2.1 根本性逆转:当机器开始“讲人话”

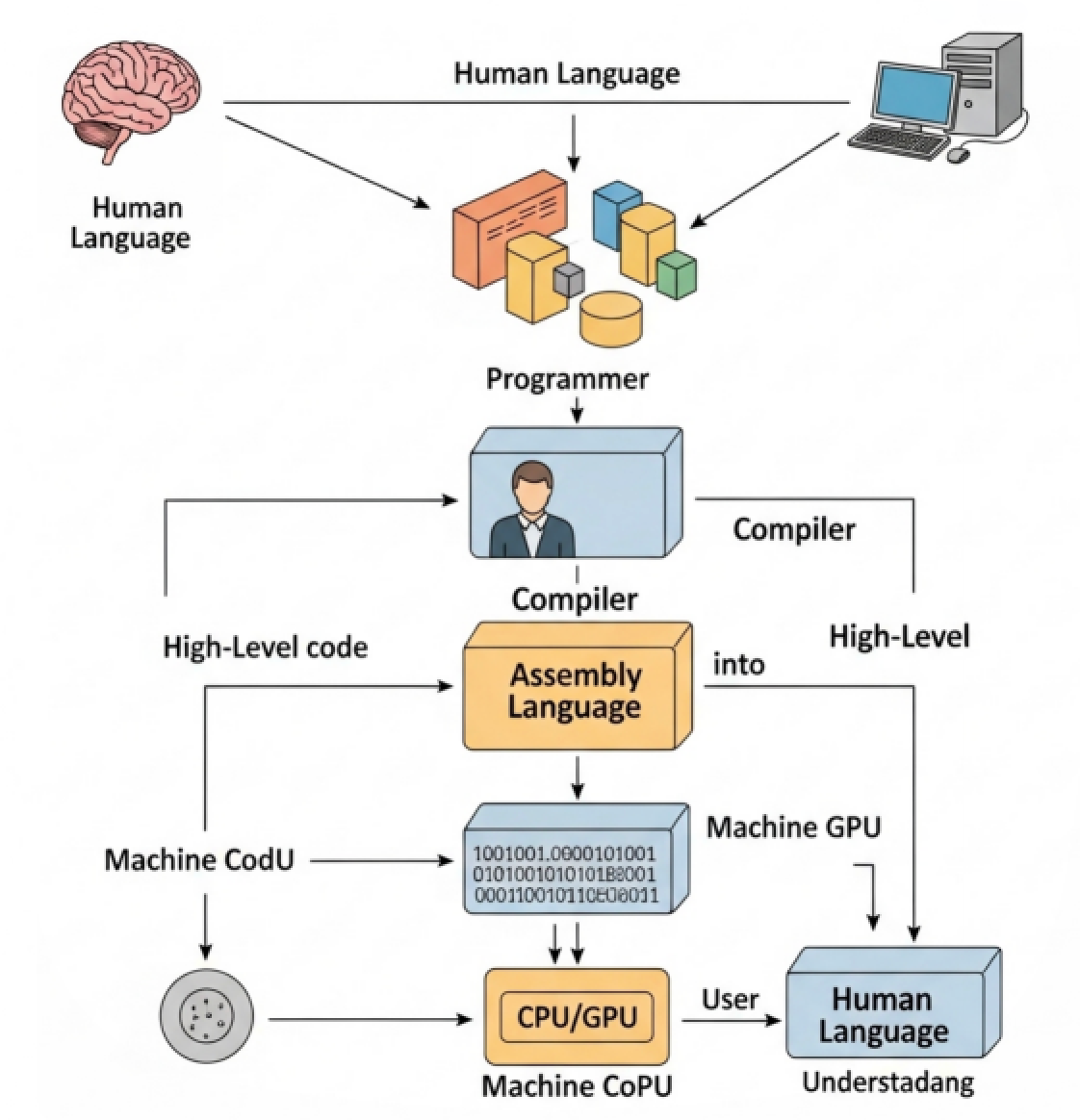

自计算机诞生以来的七十年间,人机交互(HCI)的本质从未改变,那就是“人必须学习并适应机器的语言”。这正是数字化过程中“翻译成本”和“反人性”的根源。

然而,自2022年始,以ChatGPT为代表的大语言模型,为这一悠久的范式带来了根本性的转变。我们第一次进入了“机器学习并适应人的语言”的时代。这场革命的意义在于,它彻底移除了人与机器之间的“翻译”壁垒,让过去所有困扰我们的数字化难题都有了全新的解法。

2.2 终极减熵引擎:AI与“最小努力原则”的和谐共生

这场交互革命,使得数字化过程第一次能够顺应而非违背人性中“最小努力原则”这一深刻的行为规律。这一原则最早由学者乔治·齐普夫(George Zipf)在其经典著作《人类行为与最省力法则》中系统性阐述,它揭示了人类在解决问题时,会本能地选择消耗最少能量的路径。当员工可以用最自然的方式工作,而AI则在后台默默完成信息提取、结构化和录入时,过去那种人与系统之间的紧张关系便自然得以化解。

正因如此,AI成为了企业对抗熵增,实现“减熵”理想的终极引擎。它能有效地将组织中海量的、高熵的非结构化信息,转化为低熵的、可分析的结构化数据。如下表所示,过去那些因违背人性而难以推行的数字化任务,如今都因AI的介入而变得轻松高效。

核心痛点 | 传统方案(高摩擦) | AI解决方案(低摩擦) |

抗拒结构化输入 | 强制员工填写复杂的CRM表单,并纳入KPI考核。 | 员工通过语音或简单文本记录,AI自动识别、提取关键信息并生成结构化记录。 |

逃避知识沉淀 | 设立奖惩机制,鼓励专家撰写案例、分享经验。 | AI自动分析会议录音、聊天记录,将隐性知识转化为可检索、可复用的显性知识。 |

厌恶多系统切换 | 建立统一登录门户(SSO),但仍需在不同界面间跳转。 | 用户通过自然语言下达指令,由AI智能体(Agent)在后台自动调用和操作多个系统。 |

这种转变的最终成果,是实现了企业内部“隐性知识”的全面“显性化”。那些沉淀在王牌销售、顶尖研究员大脑中的宝贵经验,第一次有了大规模、低成本被捕获、被建模、被传承的可能,一个真正意义上的“企业大脑”由此诞生。

PART.03

价值的重塑——算力,证券业的新商业基石

3.1 信任的迁徙:在“搬运工”与“生产者”之间的选择

当第二章所描绘的、汇集了全体专家智慧的“企业大脑”真正诞生时,它所引发的,将不仅是企业内部效率的革命,更是一场重塑客户信任与服务形态的外部颠覆。这个更聪明、更不知疲倦、更没有偏见的“AI大脑”,开始直接面向客户。以投顾为例,源于信息不对称的传统投顾模式,其价值正在被AI重新审视。

在客户面前,一个新的选择题被提了出来:一边是可能会出错、有知识盲区、服务时间有限的“人类信息搬运工”;另一边则是能够7x24小时、不知疲倦地处理海量信息、并提供深度洞察的“AI价值生产者”。当两者提供的服务内容趋同时,客户会如何选择?

答案几乎是必然的。用户的信任正在发生一场深刻的迁徙。历史已经证明,人类会本能地、不可逆转地将信任交付给更高效、更便捷的信息渠道——从相信印刷品,到依赖搜索引擎。未来,用户对优质AI服务的依赖,将成为新的常态。

3.2 服务的终局:不可逆转的“智能右移”

当用户侧的需求与信任发生根本性变革时,供给侧的服务形态也必然随之演进。我们可以用一个“智能滑块”来想象未来的投顾服务:滑块的左端是100%的人力,右端是100%的AI。

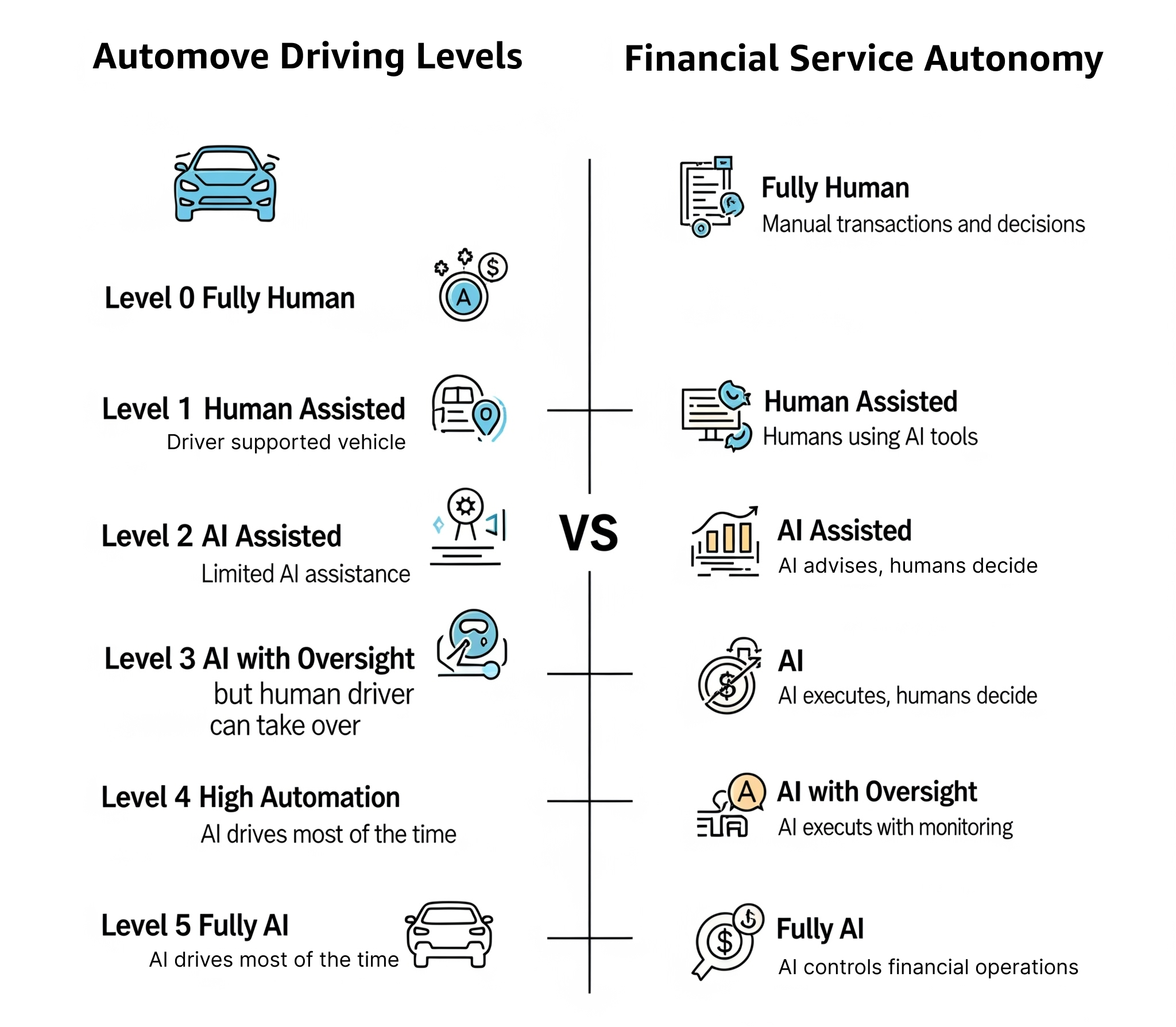

这个从纯人力到纯AI的“智能滑块”,其演进路径与当前备受关注的汽车自动驾驶等级(L1-L5)有着异曲同工之妙。我们可以借用后者的分级体系,来更清晰地理解投顾服务的未来形态:

服务等级 | 类比自动驾驶 | 服务形态描述 | 核心驱动 |

L1:纯人力投顾 | L1 辅助驾驶 | 传统的、完全依赖投顾个人经验和时间的“手工作坊”模式。 | 人力 |

L2:工具辅助投顾 | L2 部分自动驾驶 | 投顾使用资讯终端、分析软件等工具来辅助决策。 | 人力 + 软件工具 |

L3:AI辅助决策 | L3 条件自动驾驶 | AI为投顾提供投资建议、策略模型和风险预警,由人做出最终决策。 | 人力 + AI建议 |

L4:人机协同共生 | L4 高度自动驾驶 | AI自主执行大部分任务,人类进行关键节点的审批与监督(Human-in-the-Loop)。 | AI + 人类监督 |

L5:完全自主投顾 | L5 完全自动驾驶 | 在特定领域,由AI完成100%的决策与执行。 | 强算力驱动的AI |

一个值得行业深思的观点是:这条演进路径的趋势,必然是持续“向右移动”的。但这个过程并非一蹴而就。审视当下,整个证券行业正处在从L2(工具辅助)向L3(AI辅助决策)过渡的关键阶段。这是一个不可逾越的、人与AI深度融合的共生阶段。当务之急,并非是讨论AI能否完全替代人,而是如何拥抱AI、驾驭AI,让AI成为放大人类投顾能力的“超级外骨骼”,实现以一当十、以一当百的效率飞跃。

只有当人机协同的模式被充分实践和验证,我们才有可能逐步迈向L4乃至L5的更高阶段。到那时,AI才真正从“辅助者”变为“代理人”,而我们对“算力”的依赖,也将达到顶峰。这也将彻底颠覆过去的财富管理分层逻辑:未来的分层,将不再是“是否有人服务”,而是“服务的算力浓度有多高”。

而所有这些日益强大的AI服务,其背后都有一个共同的、不可或缺的“燃料”——那就是算力。AI是“电灯”,算力就是“电”;AI是“能力”,算力就是支撑能力的“能量”。理解了这对关系,我们才能洞察AI时代最核心的商业矛盾。

3.3 看不见的“军备竞赛”:杰文斯悖论与算力稀缺

正是因为整个行业的服务模式都将不可逆转地“向右滑动”,对AI的深度、广泛应用成为共识和标配时,“杰文斯悖论”才被真正触发。这个关键的经济学规律指出:当一项资源的利用效率大幅提高、单位成本急剧下降时,其总需求量反而会因应用场景的爆炸式增长而急剧增加。

AI正是如此。以OpenAI的模型为例,从2023年初的GPT-4到2024年中的GPT-4o,其token价格在一年半内就下降了约150倍,而全行业对“智能总量”的需求却在以更快的速度膨胀。这场“看不见的军备竞赛”的终点只有一个:算力(Computing Power),正取代土地、资本、流量,成为数字经济时代最核心、最稀缺的生产要素。

3.4 模式革命:“AI算力账户”的应运而生

到了AI时代,投顾服务,如上文所述,是“人力-算力”的组合,并且我们有充分理由相信,趋势是“向右滑动” - 算力早晚成为决定性的一侧。根据某些网上数据统计,至2025年,人类和AI交谈的时间、次数,可能超越和自己的医生、律师的交流。投资理财的咨询,极其可能是24x7随时随地从AI处获得,随着AI技术水平的提升,这是挡也挡不住的趋势。西谚有云:if you cannot beat them, join them - 打不过就加入,与其放任客户去咨询各种网上的模型,不如券商自行提供受监管的AI投顾。

这就引出了一个根本性的转变。

依照过去的理论,投顾资源(即人力)是相对稀缺的,因此券商只能提供分层服务:资产规模大的VIP客户获得专业的“人肉”投顾,而长尾客户则主要通过App工具进行自服务。

但在AI时代,这个分层逻辑被双重颠覆了。首先,如前所述,客户(尤其是高净值客户)需要的不再是纯粹的人力服务,而是算力加持的、更聪明的AI服务。其次,真正稀缺的资源,也从“投顾的时间”,戏剧性地转向了“AI的算力”。正如“杰文斯悖论”所揭示的,尽管单位智能成本在下降,但AI应用的爆发必然导致全社会对算力总量的需求激增,使算力成为新的、昂贵的稀缺品。

因此,为了服务好所有需要不同“算力浓度”的客户,分层依然是必然选择,但其内核已经改变。我们需要的不再是过去基于人力的分层,而是一个更公平、更能反映价值的新体系——这便是“AI算力账户”诞生的必然性。其核心逻辑是将收费模式与资源消耗进行精准绑定:

➥资产规模(AUM)决定基础配额:这是一种价值锚定。客户的资产规模是其综合价值的直观体现,理应获得更多的基础资源倾斜。

➥服务深度决定算力消耗:客户若需要运行更复杂的AI模型,就会更快地消耗其算力配额。这确保了宝贵的算力被优先用于创造最高价值的服务。

这种模式第一次将券商的收费与其为客户提供的智能服务的深度和价值直接、透明地挂钩,实现了从“通道收费”到“价值收费”的根本性转变。在这一转变的背后,券商未来的商业模式也将跟随其重构:

➥收入结构重构:传统佣金收入占比下降,基于算力消耗的服务费将成为新的增长极。

➥计量方式重构:从模糊的、基于交易的收费,变为精准的、基于Token或算力单元的透明计量。

➥定价模式重构:可能出现结合电力成本、算力供需的动态定价模型。

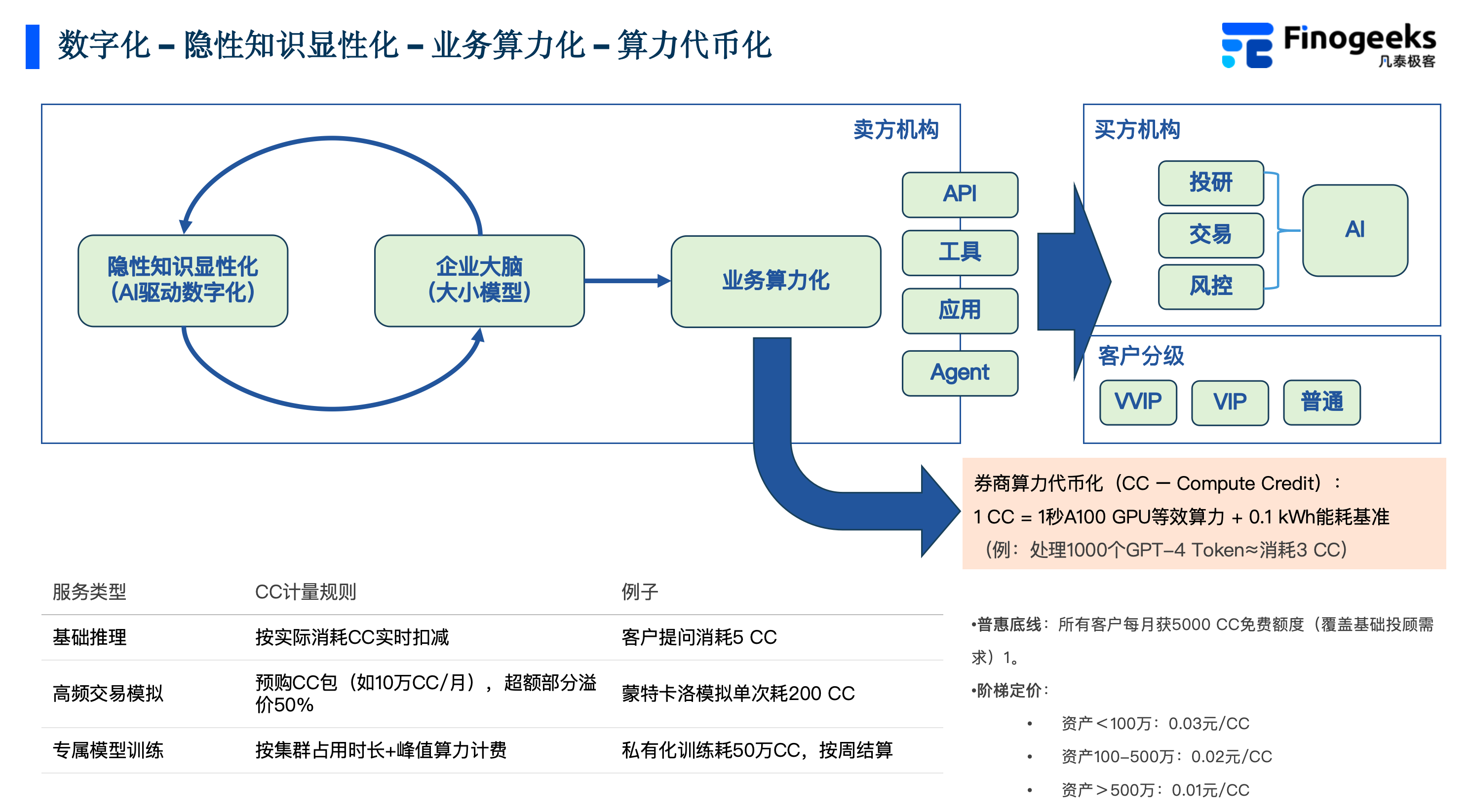

3.5 服务算力化、算力代币化终极形态:分层、代币化与场景模拟

而“AI算力账户”的终极形态,是一套“业务算力化-算力代币化”的体系。券商可以定义一种标准化的“算力信用(Compute Credit, CC)”,其核心公式为: 1 CC = 1秒A100 GPU等效算力 + 0.1kWh能耗基准(例:处理1000个GPT-4 Token约消耗3 CC)。

在这个体系下,一个精准的、基于算力消耗的客户分层服务体系便成为必然选择。其核心逻辑不再是简单地提供或不提供人力服务,而是:

➥高净值客户:分配更多算力配额,支持其运行实时风险推演(如蒙特卡洛模拟)、跨市场套利等消耗大量推理的复杂模型。

➥长尾客户:提供标准化的基础算力配额,支持其使用标准化的AI投顾模板,并对推理次数和Token消耗量进行适当限制。

下表中的场景清晰地展示了新模式的优势:它通过差异化的算力资源分配和透明化的价值度量,真正实现了服务的普惠性(人人可用)、价值的对等性(按效付费)和商业模式的可持续性(与核心资源挂钩)。

维度 | A. 普通投资者-小王 | B. 高净值客户-李总 | C. 专业量化交易员-陈博士 |

资产规模 (AUM) | 100万人民币 | 2,000万人民币 | 1亿人民币 |

每月基础算力配额 | 5,000 CC | 20,000 CC | 50,000 CC |

算力单价 (超额部分) | 0.03元 / CC | 0.02元 / CC | 0.01元 / CC |

最终体验与成本 | 每月基础配额完全覆盖日常需求,享受免费的标准化AI服务。 | 基础配额外,每月可能额外花费数百元,用可控成本换取专业级的决策支持。 | 基础配额远不够用,每月需花费数万甚至数十万元购买大量算力,算力成为其核心生产成本。 |

PART.04

未来的图景——新物种与新角色

当券商的终极形态被重新定义为“算力服务商”时,这不仅仅是商业模式的迭代,更是一场深刻的、自上而下的“生产关系”变革。过去,生产的核心是围绕“人”与“软件工具”展开的;而在未来,生产的核心将是围绕“人”、“AI模型”与“算力”这三者构建的全新协作体系。

这场变革的冲击波,将沿着价值链,首先作用于最核心的“生产者”——即身处其中的人类员工;随后,则将重塑支撑这一切的“生产力引擎”——即传统的IT部门。这引出了我们必须回答的两个终极问题:他们的价值将如何被重新定义?他们又将扮演怎样的角色?

4.1 AI券商的形态终局:演化为“受监管的算力服务商”

在算力为王的时代,证券公司的身份定位,将完成其历史上的第三次进化。

➥ 过去(1.0时代),它是牌照之上的交易“通道”。

➥ 现在(2.0时代),在上一波数字化浪潮中,它通过App和软件平台提供服务,实质上进化为了“SaaS服务商”。

➥ 未来(3.0时代),当AI深度嵌入服务,其边际成本不再是零,而是与算力消耗强相关时,SaaS模式便难以为继。

固守旧模式的券商将面临严峻的生存挑战:要么,因无法承担高昂算力成本而放弃提供深度AI服务,最终在竞争中被淘汰;要么,在提供了高价值服务后却无法与收入有效匹配,最终被成本拖垮,沦为价值链最低端的“交易执行管道”。

因此,主动拥抱变革,向终局演化,是唯一出路。券商的终局,将是一个全新的物种——“受监管的、具备金融行业领域知识的算力服务商”。其核心竞争力不再是牌照或软件本身,而是基于深刻的金融业务理解和严格的合规风控要求,为客户高效、安全地分配和管理合规金融算力的能力——这一理念与国际清算银行(BIS)提出的“监管算力”(Regulatory Computing)概念不谋而合。这既是其必须跨越的门槛,也是相较于通用云服务商最坚固的护城河。

4.2 人类的新价值:“算法的良知”与“边界的守门人”

在AI能完成绝大部分执行工作的时代,人类的价值并未消失,而是从“动手”的执行者,向上跃迁为“动脑”的思考者和“动心”的守护者。人类不再是操作员,而是“人机回环(Human-in-the-Loop)”中那个最终的“上下文边界控制器”。

这种控制是一个分层、多维的精妙体系。从控制层级上看,人类的价值贯穿于从“单笔交易指令修正”(作为操作的最后一道防线),到“审批自动化套利策略”(作为业务逻辑的把关人),再到“决策AI投顾服务上线”(作为商业伦理与长远战略的最终决策者)等不同层次。从控制手段上看,人类通过设定“空间范围”、“时间粒度”、“权限深度”和“责任溯源”这四个维度,来为AI划定清晰的行为边界。

最终,人类的核心价值将聚焦于三个不可替代的层面:

➥意图校准:确保AI的优化目标与客户的真实、长期利益保持一致。

➥伦理锚定:将责任投资(ESG)等复杂的伦理规则嵌入算法。

➥终极否决:在AI出现系统性风险或“幻觉”时,扮演“熔断机制”的角色。

正如微软 CEO 纳德拉所言,“AI时代的人类优势,是将技术约束转化为道德想象力”。人类不再是机器的使用者,而是机器的“良知守护进程”。

4.3 IT的再定位:从“开发者”到“数字员工HR”

AI的民主化,意味着“人人都是开发者”,这使得传统IT部门在软件开发上的“垄断”地位被打破。IT部门的核心价值,将从“构建者”转变为“赋能者”和“治理者”。

一个形象的比喻是,未来的券商IT部门,将转型为 NVIDIA 创始人黄仁勋所提出的“数字员工的人力资源部”。其核心职责不再是编写业务代码,而是负责公司内所有 AI 代理(数字员工)的全生命周期管理:

➥ 招聘与入职:选型、采购或训练最适合业务场景的AI模型。

➥ 培训与微调:使用公司私有数据对 AI 进行微调,让它更懂本公司的业务。

➥ 绩效与评估:监控AI服务的效率、成本和准确性。

➥ 合规与风控:这成为其最重要的职责。IT 部门必须建立一套完善的治理框架,确保所有 AI 应用都符合数据安全、隐私保护、算法公平性和金融监管的严格要求。

最终,IT部门将从业务的支撑部门,转变为公司“数字生产力”的战略核心和风控中枢,负责为公司的AI架设安全护栏(guardrail)和维护商业伦理。

结语:算力为王,未来已来

回顾这场从“数字化”到“智能化”的深刻演进,我们看到一条清晰的路径:始于对抗“熵增”的艰难探索,中经AI革命带来的“人机范式”颠覆,最终,落脚于“算力”这一全新的价值大陆。

在“算力为王”的时代,一家证券公司的核心资产,将不再只是它的牌照或用户规模,更是它产生、调度和管理合规算力的能力。这不仅仅是一次技术升级,更是一场围绕生产要素的彻底的价值重构。

未来已来,它运行在硅基的芯片之上,由代码驱动,并终将由我们的智慧与良知引领。